Die Gruppendynamik beschäftigt sich mit den Vorgängen und Abläufen in einer Gruppe von Menschen. Eine wichtige Aufgabe in der theaterpädagogischen Arbeit ist es, für eine gute Gruppendynamik zu sorgen. Darstellendes Spiel ist als kollektiver Vorgang angelegt. In das Verhalten des Einzelnen fließt stets das Verhalten der ganzen Gruppe mit ein und beeinflusst somit auch die persönliche Entwicklung des Individuums. „Das Theater ist der Gegenstand – der Grund warum man zusammenkommt und somit auch den Gesetzmäßigkeiten dieser Kunstgattung unterworfen. Die Pädagogik ist das Geschick, das dafür Sorge trägt, dass man zusammenbleibt und den Weg gemeinsamen Schaffens ebnet” (vgl. Christel Hoffman).

Wir dramatisieren ein ausgewähltes Kinderbuch. Wir sprechen über Zielgruppe und Aussage sowie über Umsetzung im Zusammenhang mit Kinderbüchern. Wir klären den urheberrechtlichen Zusammenhang und den Umgang mit Originaltext. Nach einer kurzen spielerischen Einführung in die Praxis des Theaters von Anfang an, setzen wir uns mit einem Kinderbuch auseinander. Wir versuchen zunächst die Handlung zu umreißen und eine Einteilung in Abschnitte vorzunehmen. Das so entstehende Gerüst werden wir unter dem Fokus der Kernaussage und der Zielgruppe mit Übungsmaterial füllen, um in verschiedenen Kleingruppen eine erste inszenatorische Skizze zu entwerfen und uns gegenseitig zu präsentieren.

Dieser Kurs gibt eine praktische Einführung in verschiedene theaterpädagogische Methoden, die sich für die Anleitung von Laien zum szenischen Schreiben besonders eignen und beschäftigt sich mit den dramaturgischen Aufgaben des Spielleiters bei der Stückentwicklung. Wir schreiben, bearbeiten und inszenieren eigene szenische Texte und entwerfen Dramaturgien, wie man diese Texte zu einem Stück verbinden kann. Angelehnt an das Buch „Und was kommt jetzt? Szenisches Schreiben in der theaterpädagogischen Praxis“, Deutscher Theaterverlag Weinheim. Die TN erfahren einen niedrigschwelligen Zugang zum eigenen Schreiben, lernen zahlreiche praktische für die Arbeit mit Gruppen geeignete Methoden kennen, können nach einer Einführung unterschiedliche Formen der Dramaturgie unterscheiden und theaterhistorisch zuordnen und präsentieren gemeinsam mit ihrem Dramaturgieteam einen ersten Stückentwurf in einer szenischen Lesung.

Wie komme ich zum Spielen, was ist Spiel, Bereitschaft zum Spiel. Körperliche und psychische Heranführung. Körpertraining, Stimmtraining, Konzentration, Beobachtung, Eigenwahrnehmung, Wahrnehmung des Spielpartners. Improvisiertes Spiel, Wahrnehmung und Bewertung des Spiels. Grundbegriffe: Improvisation, Haltung, Situation, Vorgang. Es wird hauptsächlich praktisch gearbeitet.

Der Kurs verschafft einen ersten Einblick in die Tschechow-Methode. Praktische Übungen zur szenischen Gestaltung und zur Rollengestaltung werden anhand unterschiedlicher Beispiele erfahren und reflektiert. Zudem werden einzelne Aspekte der Tschechw-Methode in spielerischen Situationen geprobt. Niederschwellige Herangehensweisen an Szenen von Aristophanes und Shakespeare werden modellhaft ausprobiert. Imagination, Verkörperung und ein dramatisches Zusammenspiel werden geübt. Den Umgang und die praktische Anwendung der Methoden Tschechows erlernen anhand spielerischer Wege in die Rolle und in die Szene. Kennenlernen eines Verständnisses von körperlichen Ansäzen, Körperzentren, Ausdruck und Ausstrahlung.

Widmung_Werkgeheimnisse_Tschechow_Schüler_Hatfield_Schmidt

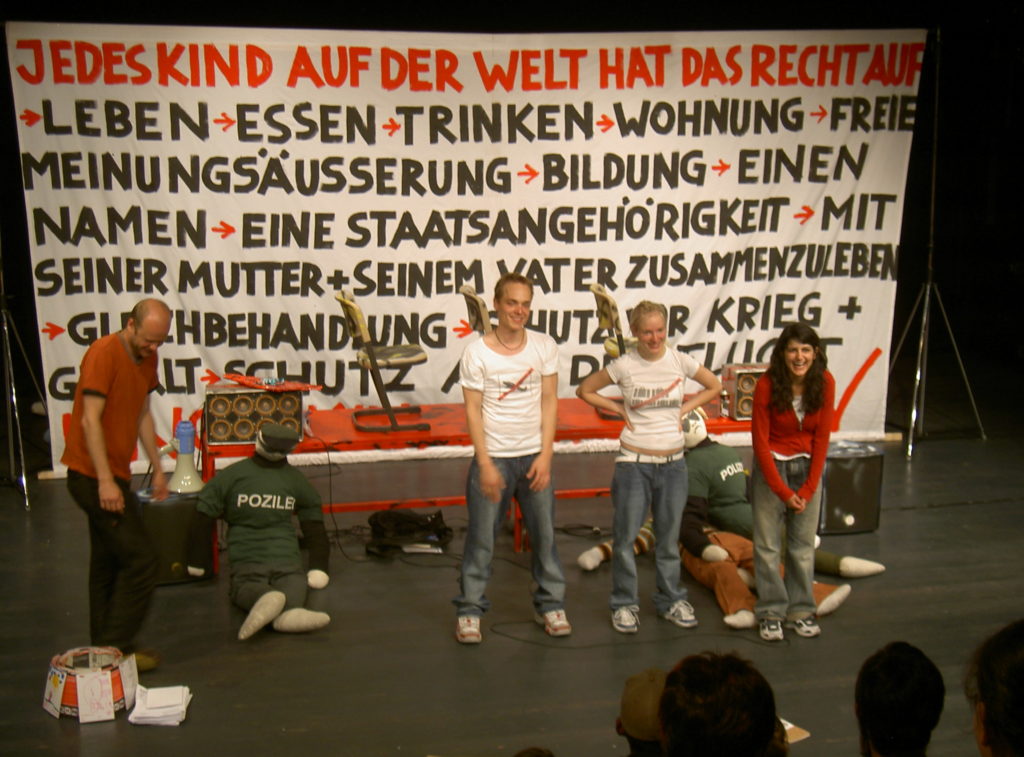

Der 2009 verstorbene Augusto Boal hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Theaterpädagogik. Seine, zum Teil noch in der brasilianischen Diktatur entwickelten Formen des politischen Theaters, zielen auf eine gesellschaftliche Befreiung des Publikums durch Beteiligung. Das Seminar gibt einen praktischen Überblick über die wichtigsten Formen des “Theaters der Unterdrückten”: “Statuentheater” und “Forumtheater” und diskutiert ihre Anwendungsmöglichkeiten in der theaterpädagogischen Arbeit. Die TN sollen Grundgedanken und Grundformen des Theaters der Unterdrückten durch eigene Erfahrung kennenlernen, sowie die Anwendung in der theaterpädagogischen Arbeit gemeinsam diskutieren und reflektieren. Schließlich sollen sie die Grundbegriffe dieser Theateridee unterscheiden und die beschriebenen Grundformen selbstständig anwenden können.

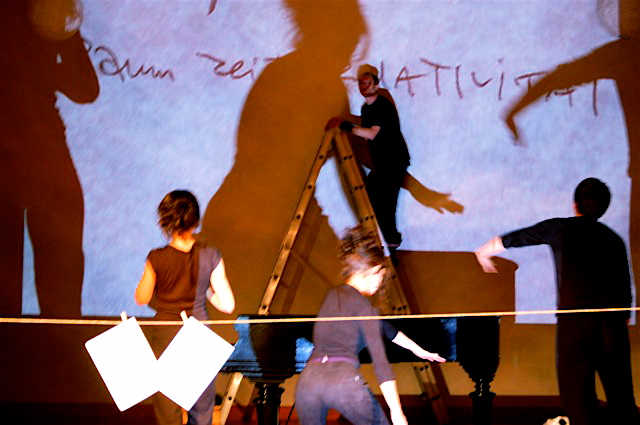

Es werden Methoden der Lecture-Perforrmance erforscht, Recherchetechniken und deren Umsetzung erfahren und praktisch ausprobiert. Ziel: Theorie-Praxistransfer mit den Mitteln eines lustvollen Forschens zu selbstgewählten Themen. Dabei werden das performative Potential der Vortragssituation sichtbar gemacht, als auch theatrale Mittel benutzt, um Erkenntnisse zu vermitteln. Der Bereich zwischen Kunst und Wissenschaft ist das Feld, in dem die Lecture-Performance sich spielerisch bewegt. Sie entzieht sich der klaren institutionellen Einordnung und ist als Format in verschiedenen Zusammenhängen (Theater, Oper, Uni, Theaterpädagogik) anzutreffen.

Im Verlauf des Workshops werden verschiedene Erarbeitungsmöglichkeiten von Szenen vorgestellt und praktisch erprobt. Die Teilnehmer erarbeiten sich auf diese Weise verschiedene Techniken der Szenenerarbeitung und reflektieren diese auch hinsichtlich ihrer jeweiligen Einsetzbarkeit und Zielsetzung. Übungen zum Kennen lernen, Zusammenspiel, Sprache und Körper. Vorstellen verschiedener Möglichkeiten der Szenenerarbeitung. Praktisches Ausprobieren und Reflektieren einiger Wege in die Szene in Gruppenarbeit. Präsentieren der Arbeitsergebnisse innerhalb der Gesamtgruppe. Erlernt werden verschiedene Methoden des Darstellenden Spiels.

Methodik: Einführung verschiedener Spielhinführungen und Gestaltungsprinzipien. Anhand diverser Übungen entstehen Figuren, Charakteren, die in Improvisationen und Szenen lebendig werden. Vom Körper zum Text. Erstkontakt mit Theaterpädagogik. Mittels Spielen und einführenden Übungen sollen Grundprinzipien der Theaterpädagogik erfahrbar gemacht werden. Hinführung an die Gestaltungsprinzipien theaterpädagogischer Methoden.

Wie eine Szene aus dem Moment heraus entsteht, dafür gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen.

Improvisation kann sowohl als theaterpädagogische Methode, wie auch als Theaterform eingesetzt werden. Der Intensivkurs gibt eine Einführung in verschiedene Formen der Improvisation und deren Einsatzmöglichkeiten. Was uns gefällt, wird am Schluss in einer kurzen Präsentation vorgestellt. Die Teilnehmer finden durch theaterpädagogische Methoden als Gruppe zueinander. Sie erleben verschiedene Formen des Improvisationstheaters und können diese innerhalb des Gesamtfeldes „Improvisation“ zuordnen und unterscheiden. Bei der Präsentation machen sie eine praktische Erfahrung mit Live-Improvisation vor Publikum.

Einführung in die Methodik und Didaktik der Theaterpädagogik. Verschiedene Übungen und Wege zum allgemeinen Verständnis, Aufbau und Strukturen eines Workshops. Erste Orientierung und Hilfestellung für die Planung und Durchführung von Workshops wird praxisbezogen vermittelt und erlernt.

Von „Antigone“ bis „Game of Thrones“ – Menschen lieben Geschichten. Die Techniken, mit denen spannende und berührende Storys erfunden werden, sind dabei seit Jahrtausenden erstaunlich stabil. In diesem Seminar erforschen wir, wie man das „Geschichten-Erfinden“ erfolgreich in der theaterpädagogischen Praxis einsetzen kann.

Bei der aus England stammenden Form des Improvisationtheaters „Theater Direkt“ (Instant Theatre) entwickeln wir gemeinsam eine neue Geschichte und setzen sie direkt szenisch um. Dabei geht es auch um Methoden der Weiterarbeit mit einer neuen Geschichte in einem Workshop und die offene Fragetechnik eines Theater Direkt bei der Anleitung.

Außerdem probieren wir weitere Möglichkeiten des Geschichten-Erfindens aus – allein, zu zweit, in der Gruppe und erforschen die Dramaturgie von Erzählungen am Beispiel des Konzeptes der „Heldenreise“.

Im Verlauf des Workshops werden verschiedene Erarbeitungsmöglichkeiten von Szenen vorgestellt und praktisch erprobt. Die Teilnehmer erarbeiten sich auf diese Weise verschiedene Techniken der Szenenerarbeitung und reflektieren diese auch hinsichtlich ihrer jeweiligen Einsetzbarkeit und Zielsetzung. Übungen zum Kennen lernen, Zusammenspiel, Sprache und Körper. Vorstellen verschiedener Möglichkeiten der Szenenerarbeitung. Praktisches Ausprobieren und Reflektieren einiger Wege in die Szene in Gruppenarbeit. Präsentieren der Arbeitsergebnisse innerhalb der Gesamtgruppe. Erlernt werden verschiedene Methoden des Darstellenden Spiels.

Übersicht der Inhalte: Ensembletraining, Chorisches Sprechen, Chorische Figurendarstellung, Chorisches Erzählen und Spielen, Theorie zum Chorischen Theater. Im Kurs werden Elemente des chorischen Theaters vorgestellt und die Möglichkeiten dieser Theaterform theoretisch und praktisch reflektiert. Die Teilnehmerinnen lernen Methoden kennen, mit denen sie im Anschluss selbst experimentieren.

Spielen/ Sehen/ Kopieren/ Beschreiben/ Anleiten/ Inszenieren. Wir führen praktisch, anschaulich und aufbauend in die Grundbegriffe der Regie ein und erarbeiten den Unterschied zwischen Anleitung und Inszenierung. Auf der Grundlage von Textbeispielen aus einem Theaterstück entwickeln wir ein skizzenhafte Regiekonzeption unter Einbeziehung der W-Fragen. Drei bis vier Konzepte (je nach TN-Anzahl) werden umgesetzt. Geplant sind gegenseitige Probenbesuche der Gruppen und die Präsentation der Inszenierungs-Ergebnisse.

Wie entdecke ich die in der Sprache liegenden Kräfte und wie wende ich sie mit theatraler Ausdruckstärke theaterpädagogisch an? Unterschiedliche spielerische Hinführung im Umgang mit Stimme, Sprache und Text werden erprobt.

Welcher Spielleiter freut sich nicht wenn er mit einer motivierten Gruppe in die Inszenierungsarbeit einsteigen kann. Ausgestattet mit vielen Ideen, sprudelnder Kreativität und Enthusiasmus wird losgelegt.

Doch wie kommt es, dass manche Projekte scheinbar nicht richtig starten, Spieler keine Verbindlichkeit zeigen, die Organisation einem ständig „auf die Füße fällt“ und irgendwie nie genug Zeit bleibt künstlerisch und pädagogisch zu arbeiten?

Dieser zweitägige Kurs zur Projektplanung einer theaterpädagogischen Inszenierung, will unterstützen diesen Punkten auf die Spur zu kommen.

Durch das Kennenlernen der Projektphasen und die damit verbundene Arbeitsorganisation soll ein Überblick zum Projektverlauf geschaffen werden. Organisatorisch, technische, künstlerische und pädagogische Arbeitsebenen und Aspekte sollen aufzeigen, wie der TP/ Spielleiter vorausschauend planen und gezielt agieren kann. Dieser Kurs zur Projektplanung einer theaterpädagogischen Inszenierung, will Grundlagen, Techniken und Methoden vermitteln die gute Voraussetzungen schaffen für eine gezielte und erfolgreiche Umsetzung.

Das Spiel mit biografischen Elementen ist ein gern und oft benutztes Verfahren im zeitgenössischen Theater. Zwar haben Schauspieler auch früher schon für die glaubwürdige Darstellung einer Figur auf persönliche Erlebnisse zurückgegriffen. Neu dagegen ist heute, dass die Erfahrungen und Gefühle der Spieler oft selbst ins Zentrum der Inszenierung rücken und der literarische Text nur noch einen Rahmen abgibt oder sogar ganz verschwindet. Im Workshop werden wir uns mit verschiedenen Ansätzen biographischer Theaterarbeit auseinandersetzen und sie praktisch erproben. Wir werden in die eigene Vergangenheit abtauchen und entscheiden, welche persönlichen Momente und Geschichten wir daraus auf die Bühne heben wollen. Schreibspiele und Improvisationen strukturieren das Material, das wir im weiteren Verlauf zu szenischen Fragmenten verdichten und diese am Ende zu einer kleinen Werkschau zusammenführen. Der Proben- und Aufführungsraum wird uns dabei in seiner Besonderheit und mit seinen Geschichten als zusätzliche Reibungsfläche und Inspirationsquelle dienen.

Prozess- und ergebnisorientierte Methodik und Didaktik der tanzpädagogischen und choreographischen Arbeit basierend auf Improvisation mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ganzheitlichkeit der Tanzpädagogik: Körper, Emotion, Kognition.

Veröffentlichung “Kindertanzgeschichten” hier…

Und wer zusätzlich noch Lust und Zeit hat, kann zur Einstimmung hier mal reinhören: Podcast „Zirkus- und Theaterpädagogik“ (von Mark Kitzig – übrigens Absolvent der Theaterwerkstatt), Folge 126: Kinder-Tanz-Geschichten https://www.zutp.de/katja-koerber/ (auch auf iTunes und Spotify zu finden).