Das zweitägige Seminar gibt in Schlaglichtern einen Überblick zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des europäischen Theaters, mit Fokus auf das Schauspiel im deutschsprachigen Raum. Leitlinien der Theaterentwicklung, zentrale Begriffe und Personen werden in gesellschaftliche Zusammenhänge gesetzt und reflektiert. Im gemeinsamen Gespräch entwickeln wir einen Spannungsbogen von der griechischen Antike bis ins 20. Jahrhundert.

Darauf aufbauend untersuchen wir zeitgenössische Theaterformen, die häufig interdisziplinär und multimedial gestaltet sind: Frank Castorf, Rimini Protokoll, Milo Rau und Florentina Holzinger. Diese Positionen werden in Impulsreferaten der Teilnehmenden vorgestellt und diskutiert.

In diesem Kurs setzen wir uns auseinander mit Partizipation im soziokulturellen Feld und zielgruppenorientierten Projekten. Die produktive Auseinandersetzung mit lokalen und globalen Themen mittels Kunst, das kulturelle Erleben der eigenen Stadt samt ihrer Facetten, die Einbindung der lokalen, regionalen Kunstszene und der Akteur*innen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklung. Basale Projektarbeit und niedrigschwellige Angebote sind mittlerweile selbstverständlicher Teil der gesellschaftlichen Selbstermächtigung zur organischen Entwicklung einer Gemeinschaft. Die zeitgemäße, jedoch stets zielgruppenspezifische Beteiligung daran, d.h. vor allem auch von bis jetzt benachteiligten oder diskriminierten Gruppen sind zwingend notwendig. Zwei Tage lang erkunden wir gemeinsam gelungene Beispiele der Community Art und erproben gemeinsam die spezifischen Methoden. Für die Teilnehmer*innen des Kurses bieten wir sowohl theoretische als auch praktische Grundlagen an. Als Ergänzung stellen wir die organisatorische Hinweise bezüglich Projektmanagements von Communities orientierter Arbeit vor.

Bestandteil des Kurses ist ein Theaterbesuch am Samstag mit einer Einführung von Beata Anna Schmutz. Beginn: 16 Uhr, Dauer: 60 Minuten, Ort: Mannheim. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann der Linie 5 in Mannheim. Untenstehend die Beschreibung vom Stück:

https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/brown-babys/

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

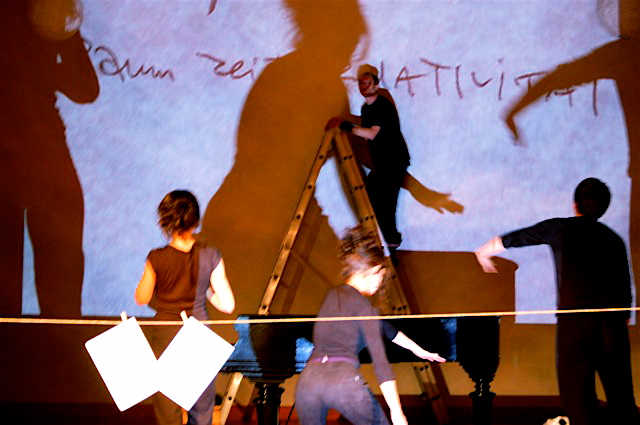

Wie findet und beforscht man mit ästhetischen Mitteln ein Thema? Was hält der uns umgebende soziale Raum für Impulse bereit, die theatral transferiert werden können und so aus einer ungewohnten und verfremdeten Perspektive gesehen werden können? Mit den Mitteln des „Forschenden Theaters“ werden Methoden und Herangehensweisen vorgestellt, mit denen der Sozialraum beforscht und mit den Methoden einer performativen Theatersprache transformiert werden kann. Der Prozess geht vom Sammeln, Ordnen und Strukturieren über das Ästhetisieren zum Transformieren: das recherchierte Material (Gesten, Vorgänge, Erfahrungen, Beobachtungen, Texte, Bild und Ton…) wird zum Ausgangspunkt für performative Settings mit spielerischen Try Outs. So wird aus sinnlicher Sozialraumforschung theatrale Wirklichkeit. Nach einer theoretischen Hinleitung zum Thema und Klärung von Begrifflichkeiten werden in diesem Kurs Arbeitsweisen des postdramatischen Theaters praktisch erprobt.

Nikolas Weber ist Schauspieler und Theaterpädagoge BuT. Er spielte an professionellen Häusern wie dem Nationaltheater Mannheim und dem theater-am-puls in Schwetzingen.

Nikolas Weber ist Schauspieler und Theaterpädagoge BuT. Er spielte an professionellen Häusern wie dem Nationaltheater Mannheim und dem theater-am-puls in Schwetzingen.

Besonders das 90-minütige Ein Personenstück “Fucker”, aus dem Jahr 2013, prägte ihn durch den unmittelbaren Kontakt mit Gleichaltrigen bis heute. Es folgten Engagments an dem Theater- und Orchester Heidelberg in den Stücken “Pym” und “Pippi Langstrumpf”, sowie in “Kiss me, Kate” auf den Schlossfestspielen Heidelberg. Nach seinem Abschluss an der Theaterakademie Mannheim, folgten, neben seinen filmischen Projekten im ARD, auch die klassischen Rollen des Theaters. Darunter die Rolle des Mephisto aus “Faust” und die Figur “Hamlet”, in Hans Falladas “Kleiner Mann, was nun?” und als der Kaiser in “Des Kaisers neue Kleider”, nach Hans Christian Andersen. Nikolas Weber wurde an der Theaterwerkstatt Heidelberg zum Theaterpädagogen BuT ausgebildet.

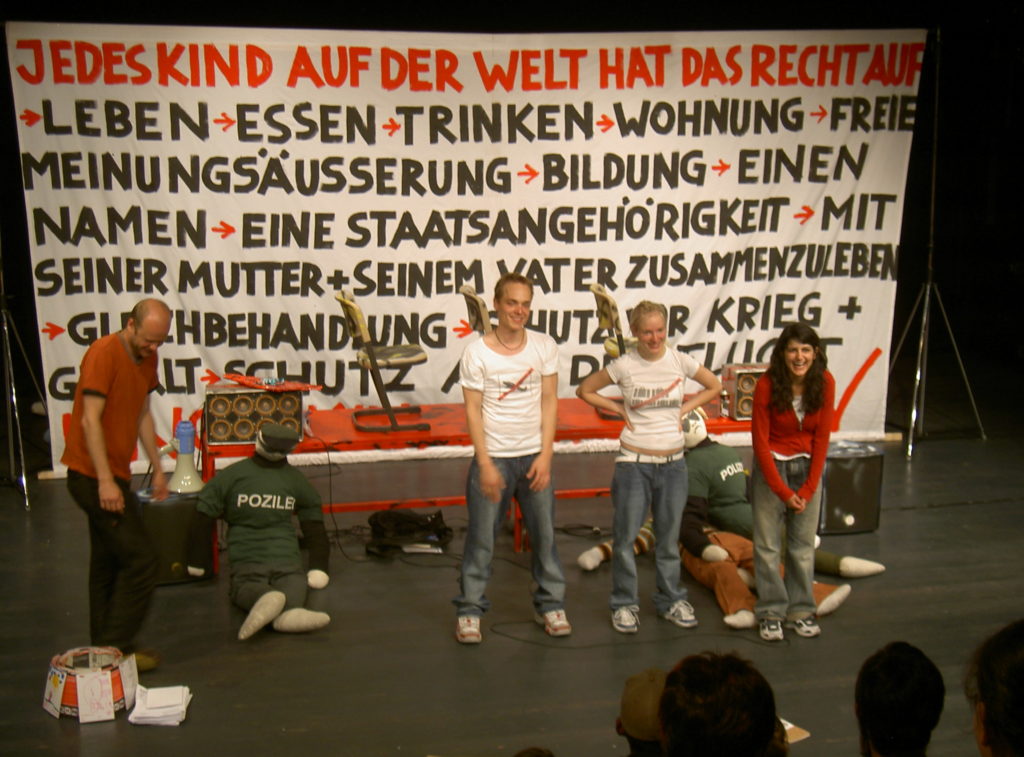

Wo hört Theater auf und wo fängt Aktivismus an? Kann es ein unpolitisches Theater geben? Und wie können wir und unsere Teilnehmer*innen das Theater nutzen, um auf gesellschaftspolitische Themen aufmerksam zu machen und für unsere Rechte einzutreten? Der Workshop „Theater als politische Emanzipation“ befasst sich mit den Grenzen zwischen Theater(pädagogik) und Politik und erforscht die Frage, inwieweit wir mithilfe des Theaters gesellschaftlichen Unterdrückungen auf die Spur kommen und diese bekämpfen können. Inspiriert durch Einblicke in das Wirken der größten Forumstheatergruppe der Welt, Jana Sanskriti aus Indien, die sich in ihrer Arbeit insbesondere für Frauen- und Kinderrechte in einer stark patriarchal geprägten Gesellschaft einsetzen, erleben wir in praktischer Arbeit gemeinsam Techniken aus dem Theater der Unterdrückten von Augusto Boal und untersuchen, welche gesellschaftlichen Strukturen uns davon abhalten, die Personen zu sein, die wir sein möchten und unser Potential voll auszuleben. Wir untersuchen innere Blockaden und Verhaltensmuster, die unbewusst unser Auftreten in der Welt prägen und erfahren die Kraft, die entsteht, wenn wir über diese in einem gemeinsamen Raum mit theatralen Mitteln in Austausch treten. Zudem machen wir uns mithilfe von Methoden des kreativen Schreibens, Improvisationen und des Regenbogens der Wünsche – ebenfalls von Augusto Boal – auf die Suche nach unserer individuellen Haltung als Theaterpädagog*innen und erforschen gemeinsam, welche Qualitäten es braucht, um einen wirklich achtsamen und bewussten Umgang mit diversen Zielgruppen zu erlangen. Wie ändert sich der Blick auf unsere Rolle als Theaterpädagog*innen, wenn wir beginnen, uns und alle Menschen, mit denen wir arbeiten, als politische Akteuer*innen im weltweiten gesellschaftspolitischen Geschehen zu begreifen? Wie ändert sich unsere Perspektive auf die Theaterpädagogik, wenn wir sie als politisches Werkzeug begreifen, um Unterdrückung zu erkennen und zu überwinden? Es besteht die Möglichkeit, den zweitägigen Workshop mit einem selbstentwickelten Forumstheaterstück auf einem öffentlichen Platz inmitten der Stadtbevölkerung zu beenden, ganz nach dem Motto: Gesellschaftliche Veränderung beginnt, sobald das Theater endet!

Beide Kurstage sind eine Einführung in grundlegende Techniken und Effekte der Schminkmaske (Fett-/Naß-/Pulverschminke), es sind ausdrücklich keine Vorkenntnisse nötig. Vielmehr wird Basiswissen vermittelt, sowie Spaß am Ausprobieren und Entwickeln eigener Ideen angeregt. Wir starten mit realistischem Schminken (Grund-make-up, Verwandlung Jung-Alt), um uns darauf aufbauend mit abstrakteren Formen (Anregungen durch Masken verschiedener Kulturen und Kontexte) zu beschäftigen. Ebenso werden wir Effekte wie 3-D-plastische Überformungen, Wunden, Blut, Hautverformungen als auch Klebetechniken erproben.

Wenn ihr eigene Wünsche und Ideen (Fragen aus konkretem Projekt, Bild-Vorlagen o.ä.) habt, bringt dies gern mit! Außerdem bitte ungeschminkt zum Kursstart kommen und falls ihr lieber private Kosmetika (Schminkutensilien, Reinigungsmilch etc.) + eigene Handtücher fürs Gesicht verwenden wollt, bringt diese bitte auch mit.

Maria Wolgast ist Kulturwissenschaftlerin (Dipl. Uni Hildesheim) und Bühnenbildnerin (BA: akademi for scenekunst Fredrikstad in Norwegen und MA: TU Berlin). Assistenzen/künstlerische Mitarbeit: u. a. Oper Oslo, Nationaltheater Oslo, Oper Frankfurt, Oper Stuttgart, Oper Stockholm. Seit 2009 Bühne/Kostüm u.a. Black Box Teater Oslo, Oper Kristiansand, ATELIER trans305 Paris, Theater an der Parkaue Berlin, Tischlerei/Deutsche Oper Berlin, Junges DT – Deutsches Theater Berlin, Junges Theater Heidelberg, Theater Hildesheim, Theater Baden-Baden. Co-Bühnenbild mit Patrick Bannwart: Opera Vlaanderen Antwerpen/Gent, Aalto-Theater Essen und Burgtheater Wien. Von 2011-2014 wissenschafliche Mitarbeitrin für die Jury Deutscher Theaterpreis “Der Faust” in der Kategorie Bühne/Kostüm. Seit 2011 Dozentin an der Theaterwerkstatt Heidelberg und Institut für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück. Workshops/Kurse/Lehraufträge: Uni Hildesheim, TU Berlin, Institut angewandtes Theater Wien, art berlin, Museumsdienst Hamburg.

Beflügelt durch die aktuelle Politisierung der Theaterhäuser, in denen Themen wie Diversität, Gender, Klima, Demokratie, etc. auf institutioneller Ebene angekommen sind, wird auch eine andere Frage wieder bedeutsamer: Was will man eigentlich mit einem Stück oder Stoff thematisieren und von welcher gesellschaftlicher Relevanz ist das dann? Auch in der Theaterpädagogik reicht es vielleicht nicht aus, sich einen Stoff oder einen Text nach Belieben zu eigen zu machen. Und die Integration unterschiedlichster Perspektiven in eine Inszenierung, die uns das postdramatische Theater heute erlaubt, hat womöglich einen Schwachpunkt: Es muss weniger um Positionen miteinander gerungen werden. Aber reicht ein gesellschaftliches Nebeneinander (auch auf der Bühne) zum Erhalt der Demokratie? Und ist die Kunst wirklich noch frei, wenn wir sie zum Schauplatz unserer Selbstverwirklichung (als Kreativsubjekte oder Künstler*innen) machen? Doch wie kommen wir im Theater, insbesondere auf der Bühne, gezielt zu inhaltlichen Positionen ohne künstlerische Prozesse schon im Vorfeld ideologisch zu kanalisieren? Wir brauchen also Methoden, mit denen wir Stücke und Stoffe in der praktischen Arbeit am Material neu auslegen können und dabei in eine künstlerische Auseinandersetzung mit inhaltlichen Fragen kommen. Dieser Workshop vermittelt dazu Arbeits-Techniken.

Es werden dramaturgische und inszenatorische Methoden der perspektivierenden Interpretation von Stoffen und Stücken mit der Gruppe erarbeitet. Kurze Texte werden als Geschichten entwickelt und szenisch interpretiert. Dabei sollen exemplarisch drei handwerklich-ästhetische Verfahrensweisen verfolgt werden. Das Framing als Technik der symbolischen Kontextualisierung von Texten, das Training als Textsprechen in ausgewählten Kommunikationsformaten, um neue Sprechhaltungen zu finden und die Perspektivierung als eine Art inszenatorische Prioritätensetzung zum Ausprobieren der Umsetzung von verschiedenen Sichtweisen auf ein Thema (aus Perspektive einzelner Figuren, aus den Perspektiven diverser Zuschauer*innen heraus und aus der jeweils eigenen Bewertung einer Szene heraus). Grundkenntnisse dramatischer, epischer und performativer Erzählformen sind dabei hilfreich.

Die Gruppendynamik beschäftigt sich mit den Vorgängen und Abläufen in einer Gruppe von Menschen. Eine wichtige Aufgabe in der theaterpädagogischen Arbeit ist es, für eine gute Gruppendynamik zu sorgen. Darstellendes Spiel ist als kollektiver Vorgang angelegt. In das Verhalten des Einzelnen fließt stets das Verhalten der ganzen Gruppe mit ein und beeinflusst somit auch die persönliche Entwicklung des Individuums.

Die gezielte Verbindung der Stimme mit dem Körper über die Emotion aktiviert die Atemstütze und verleiht ihr so Kraft und Präsenz. Wir beschäftigen uns mit Stimmübungen und gestütztem Sprechen und übertragen die dort gewonnenen Erkenntnisse auf die Interpretation von gesprochenen Texten.

Lernziel ist das Sprechen mit einer Stimme, die über einen größeren Raum hinweg “trägt” und mit welcher der Sprechende präsent ist, ohne dass die Stimme dabei ermüdet.

Es werden Methoden der Lecture-Perforrmance erforscht, Recherchetechniken und deren Umsetzung erfahren und praktisch ausprobiert. Ziel: Theorie-Praxistransfer mit den Mitteln eines lustvollen Forschens zu selbstgewählten Themen. Dabei werden das performative Potential der Vortragssituation sichtbar gemacht, als auch theatrale Mittel benutzt, um Erkenntnisse zu vermitteln. Der Bereich zwischen Kunst und Wissenschaft ist das Feld, in dem die Lecture-Performance sich spielerisch bewegt. Sie entzieht sich der klaren institutionellen Einordnung und ist als Format in verschiedenen Zusammenhängen (Theater, Oper, Uni, Theaterpädagogik) anzutreffen.

Inhalte: Nach den Faktoren Raum, Zeit, Fluss, Gewicht u.a. nach den Methoden von Rudolf von Laban (Bewegungsanalyse), werden für die Abschlusspräsentation am Ende der Intensivwoche Choreografien, Duette und Solos in Gruppenarbeiten unter professioneller Anleitung entwickelt, geprobt und aufgeführt.

In diesem Kurs setzen wir uns auseinander mit Partizipation im soziokulturellen Feld und zielgruppenorientierten Projekten. Die produktive Auseinandersetzung mit lokalen und globalen Themen mittels Kunst, das kulturelle Erleben der eigenen Stadt samt ihrer Facetten, die Einbindung der lokalen, regionalen Kunstszene und der Akteur*innen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklung. Basale Projektarbeit und niedrigschwellige Angebote sind mittlerweile selbstverständlicher Teil der gesellschaftlichen Selbstermächtigung zur organischen Entwicklung einer Gemeinschaft. Die zeitgemäße, jedoch stets zielgruppenspezifische Beteiligung daran, d.h. vor allem auch von bis jetzt benachteiligten oder diskriminierten Gruppen sind zwingend notwendig. Zwei Tage lang erkunden wir gemeinsam gelungene Beispiele der Community Art und erproben gemeinsam die spezifischen Methoden. Für die Teilnehmer*innen des Kurses bieten wir sowohl theoretische als auch praktische Grundlagen an. Als Ergänzung stellen wir die organisatorische Hinweise bezüglich Projektmanagements von Communities orientierter Arbeit vor.

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Christina Bauernfeind, freie Künstlerin, Kunstvermittlerin, Hochschuldozentin

Der Workshop gibt erste praktische Einblicke in den Umgang und die Gestaltung mit Licht im Theater. Vorgestellt wird ein wahrnehmungsorientierter Zugang zu Lichtquellen und ihrer Wirkung. Eine kleine Scheinwerferkunde. Das Zusammenspiel der eingesetzten Mittel. Die Licht-Dramaturgie als ein das Stück unterstützendes Element. Wie funktioniert eine Lichtanlage im Theater. Bedeutung und Zusammenspiel der Hardware – Komponenten. Davon ausgehend betrachten wir das Vorgehen für eine beispielhafte Planung und verfolgen die einzelnen Schritte dazu. Welche Vorbereitungen, welche Hilfsmittel können angewendet werden. Vom Beleuchtungsplan zur Beleuchtungsprobe. Planung und Zeiteinteilung eines Lichtkonzeptes in Abhängigkeit der vorhandenen Möglichkeiten. In einem praktischen Teil verhängen und fokussieren wir Scheinwerfer, und proben das Gelernte.

Wie komme ich zum Spielen, was ist Spiel, Bereitschaft zum Spiel. Körperliche und psychische Heranführung. Körpertraining, Stimmtraining, Konzentration, Beobachtung, Eigenwahrnehmung, Wahrnehmung des Spielpartners. Improvisiertes Spiel, Wahrnehmung und Bewertung des Spiels. Grundbegriffe: Improvisation, Haltung, Situation, Vorgang. Es wird hauptsächlich praktisch gearbeitet.

Dieser Kurs gibt eine praktische Einführung in verschiedene theaterpädagogische Methoden, die sich für die Anleitung von Laien zum szenischen Schreiben besonders eignen und beschäftigt sich mit den dramaturgischen Aufgaben des Spielleiters bei der Stückentwicklung. Wir schreiben, bearbeiten und inszenieren eigene szenische Texte und entwerfen Dramaturgien, wie man diese Texte zu einem Stück verbinden kann. Angelehnt an das Buch „Und was kommt jetzt? Szenisches Schreiben in der theaterpädagogischen Praxis“, Deutscher Theaterverlag Weinheim. Die TN erfahren einen niedrigschwelligen Zugang zum eigenen Schreiben, lernen zahlreiche praktische für die Arbeit mit Gruppen geeignete Methoden kennen, können nach einer Einführung unterschiedliche Formen der Dramaturgie unterscheiden und theaterhistorisch zuordnen und präsentieren gemeinsam mit ihrem Dramaturgieteam einen ersten Stückentwurf in einer szenischen Lesung.

Wir dramatisieren ein ausgewähltes Kinderbuch. Wir sprechen über Zielgruppe und Aussage sowie über Umsetzung im Zusammenhang mit Kinderbüchern. Wir klären den urheberrechtlichen Zusammenhang und den Umgang mit Originaltext. Nach einer kurzen spielerischen Einführung in die Praxis des Theaters von Anfang an, setzen wir uns mit einem Kinderbuch auseinander. Wir versuchen zunächst die Handlung zu umreißen und eine Einteilung in Abschnitte vorzunehmen. Das so entstehende Gerüst werden wir unter dem Fokus der Kernaussage und der Zielgruppe mit Übungsmaterial füllen, um in verschiedenen Kleingruppen eine erste inszenatorische Skizze zu entwerfen und uns gegenseitig zu präsentieren.

Postdramatisches Theater befragt das Konzept des Dramas und findet dabei Theaterformen, die eine zeitgemäße Antwort suchen auf die Geschehnisse unserer Zeit: zunehmende Medialisierung hat Konsequenzen für die Sehgewohnheiten, als auch auf die Themen des Theaters. Das Theater als eigenes Medium thematisiert das Live Erlebnis eines Theaterereignisses, das konkret sinnlich erfahren wird (Materialitätsdiskurse). Im Spiel mit der Wahrnehmung findet eine Sensibilisierung für unterschiedliche Wahrnehmungsweisen statt. Das Wahrnehmen an sich wird thematisch. Theater versteht sich hier zudem als ein Ort der Versammlung, an dem sich fluide „Forschergemeinschaften“ treffen. Hans Thies Lehmann, der den Begriff des Postdramatischen Theaters erfunden hat spricht vom “Einbruch des Realen”, der zu performativen Theaterformen führt und die Erfahrungen und Perspektiven der Akteure thematisiert.

In diesem Kurs geht es um die Einführung in die theaterpädagogische Praxis postdramatischer Theaterformen. Dabei soll insbesondere auf den Ansatz des Forschenden Theaters und das Konzept des Ästhetischen Forschens von Helga Kämpf Jansen eingegangen werden, das als eine Form postdramatischer Theaterpädagogik gekennzeichnet werden kann. Insbesondere will Forschendes Theater die Fragen und Themen der Teilnehmenden ernst nehmen und nutzt dabei performativ erkundende Strategien, um diesen Fragen zu folgen. Forschendes Theater ist stark prozessorientiert und will eigenwilligen Suchbewegungen Raum geben, und damit in einen Raum einladen, indem viele Aushandlungsprozesse und kollektives Denken stattfinden. In diesem Kurs als Exemplarische Produktion geht es um eine Projektentwicklung aus einem Themenfeld mittels Strategien des Forschenden Theaters, Formen der Recherche und um das Entwickeln von Texten und kleinen Performances. Zudem sollen Grundbegriffe des Konzeptes Postdramatisches Theater erfahrbar werden: Collage, Montage, Simultanität von Geschehnissen auf der Bühne. Einführen und Erproben des Begriffs Performance.

Exemplarische Produktion unter dem Aspekt der Stückerarbeitung (Inszenierung).

Dabei werden u.a. folgende Fragen beantwortet:

• Worauf hat die Regie zu achten, wenn eine Theatergruppe aus sehr unterschiedlichen Mitspielern besteht?

• Welche Ansätze der Regie gibt es? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten einer szenischen Bearbeitung gibt es?

Den professionellen Umgang mit einer literarischen Vorlagen, den Proben- und Aufführungsprozess praktisch erfahren.

Erstellung einer Materialmappe für die theaterpädagogische Vor- und Nachbereitung am Theater. Anhand eines Theaterstückes werden alle Kriterien eines theaterpädagogischen Begleitmaterials am Theater erarbeitet. Künstlerisch: Auseinandersetzung mit dem Theaterbetrieb, seinen betrieblichen Strukturen und künstlerischen Vorgängen.

Pädagogisch: Die Teilnehmer sollen erlernen eine theaterpädagogische Materialmappe eigenständig zu erstellen.

Einführung in die Methodik und Didaktik der Theaterpädagogik. Verschiedene Übungen und Wege zum allgemeinen Verständnis, Aufbau und Strukturen eines Workshops. Erste Orientierung und Hilfestellung für die Planung und Durchführung von Workshops wird praxisbezogen vermittelt und erlernt.

Zusammenhang zwischen improvisiertem Spiel und festgelegtem Text. Wie entstehen Emotionen. Die „Haltung“ als körperlich emotionales Spiel, das „gestische“ Sprechen. Vertiefung zum Thema Haltung und Situation. Wie entsteht eine „Figur“. Die „vorgestellte Situation“. Stanislawski. Eine kleine Szene wird geprobt. Zusammenhang Schauspieltechnik und Regie. Hauptsächlich praktisch. Die hier vorgehaltenen Seminarveranstaltungen wollen helfen, die Komplexität unseres Faches begrifflich zu fassen respektive theoriebildend wie auch exemplarisch-praktisch zu durchdringen und somit zu rahmen.

Timing bedeutet, zur richtigen Zeit das Richtige tun.

Wir nähern uns dem Thema der ‘Einteilung der Zeitʼ

durch spielerische Übungen mit Takt, Rhythmus & Texten.

Hände, Füsse und Stimme sind unsere Instrumente, mit Hilfe derer wir lernen, das richtige Maß von Verdichtung, Tempowechsel, Leere und Fülle zu finden.

Verbesserung des Rhythmus-Empfindens.

Schulung für ein gutes timing im allgemeinen und im Umgang mit Szenen und der Dramaturgie eines Stücks.

Der Ansatz des partizipativen, biografischen Theaterunterrichts ist ein durchstrukturiertes, methodisches Konzept. Es ermöglicht künstlerische Freiheit in allen Phasen des Prozesses und bietet dennoch ein transparentes, pädagogisch anspruchsvolles Grundgerüst an Methodik. Der Ansatz des „Theatralen Mischpults“ und der inklusiven, inneren Haltung ist von Maike Plath auf der Basis langjähriger konkreter Unterrichtspraxis mit Jugendlichen in Berlin Neukölln entwickelt worden. Er lässt sich auf andere künstlerische Sparten übertragen und bietet zahlreiche Ansatzpunkte zur eigenständigen Weiterentwicklung. Insofern eignet sich dieser methodische Ansatz dafür, ein grundsätzlich neues, inklusives Verständnis von Bildung zu initiieren, welches auf der Autonomie des Einzelnen beruht.

Das Spiel mit biographischen Elementen ist ein gern und oft benutztes Verfahren im zeitgenössischen Theater. Zwar haben Schauspieler auch früher schon für die glaubwürdige Darstellung einer Figur auf persönliche Erlebnisse zurückgegriffen. Neu dagegen ist heute, dass die Erfahrungen und Gefühle der Spieler oft selbst ins Zentrum der Inszenierung rücken und der literarische Text nur noch einen Rahmen abgibt oder sogar ganz verschwindet. Im Workshop werden wir uns mit verschiedenen Ansätzen biographischer Theaterarbeit auseinandersetzen und sie praktisch erproben. Wir werden in die eigene Vergangenheit abtauchen und entscheiden, welche persönlichen Momente und Geschichten wir daraus auf die Bühne heben wollen. Schreibspiele und Improvisationen strukturieren das Material, das wir im weiteren Verlauf zu szenischen Fragmenten verdichten und diese am Ende zu einer kleinen Werkschau zusammenführen. Der Proben- und Aufführungsraum wird uns dabei in seiner Besonderheit und mit seinen Geschichten als zusätzliche Reibungsfläche und Inspirationsquelle dienen.

Im Mittelpunkt steht der Umgang mit szenischen Theaterformen zwischen Erzählen und Spielen. Zentrale Elemente des Erzähltheaters sollen erprobt werden, wie der Umgang mit verschiedenen Erzählperspektiven, der Kontakt zum Publikum und der Gleichzeitigkeit von Erzähl- und Spielvorgang. Vermittlung von Methoden wie man szenisches Material auf der Bühne arrangieren kann, mithilfe der Prinzipien Collage, Montage und Simultanität. Kenntnisse und Vermittlungskompetenzen zu Formen des modernen Erzähltheaters, somit Kenntnisse nicht-illusionistischer Spielstile. Methoden erforschen, um Erzähltexte auf der Bühne in szenische Vorgänge umzuwandeln und diese zu verdichten.

Das Stanislawski-System ist eine umfassende und tiefgehende Systematisierung aller schauspielerrelevanten Aspekte. Diese werden im Kurs erläutert und praktisch anhand von szenischen Beispielen erfahren. Wie ist das Stanislawski-System in der theaterpädagogischen Arbeit konkret zu nutzen und wie kann der Spielleiter sinnvoll darauf zurückgreifen? Mit dieser Fragestellung untersuchen wir mögliche Anwendungsmöglichkeiten.

Der 2009 verstorbene Augusto Boal hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Theaterpädagogik. Seine, zum Teil noch in der brasilianischen Diktatur entwickelten Formen des politischen Theaters, zielen auf eine gesellschaftliche Befreiung des Publikums durch Beteiligung. Das Seminar gibt einen praktischen Überblick über die wichtigsten Formen des “Theaters der Unterdrückten”: “Statuentheater” und “Forumtheater” und diskutiert ihre Anwendungsmöglichkeiten in der theaterpädagogischen Arbeit. Die TN sollen Grundgedanken und Grundformen des Theaters der Unterdrückten durch eigene Erfahrung kennenlernen, sowie die Anwendung in der theaterpädagogischen Arbeit gemeinsam diskutieren und reflektieren. Schließlich sollen sie die Grundbegriffe dieser Theateridee unterscheiden und die beschriebenen Grundformen selbstständig anwenden können.

Der Kurs verschafft einen ersten Einblick in die Tschechow-Methode. Praktische Übungen zur szenischen Gestaltung und zur Rollengestaltung werden anhand unterschiedlicher Beispiele erfahren und reflektiert. Zudem werden einzelne Aspekte der Tschechw-Methode in spielerischen Situationen geprobt. Niederschwellige Herangehensweisen an Szenen von Aristophanes und Shakespeare werden modellhaft ausprobiert. Imagination, Verkörperung und ein dramatisches Zusammenspiel werden geübt. Den Umgang und die praktische Anwendung der Methoden Tschechows erlernen anhand spielerischer Wege in die Rolle und in die Szene. Kennenlernen eines Verständnisses von körperlichen Ansäzen, Körperzentren, Ausdruck und Ausstrahlung.

Widmung_Werkgeheimnisse_Tschechow_Schüler_Hatfield_Schmidt

Im Mittelpunkt der Intensivwoche steht die Arbeit mit Bertolt Brecht und seinem epischen Theater. Die Ordnung der Welt nicht als gegeben hinzunehmen, sondern als veränderbar zu begreifen und darzustellen, ist einer der Grundgedanken, die Brecht insbesondere in den Lehrstücken verfolgte. Aus diesem Anspruch heraus lassen sich sowohl die Abkehr von der dramatischen Affirmation, der Figuren-Psychologie und der theatralen Illusion ableiten, als auch einige ästhetische Mittel, die mit dem epischen Theater verbunden werden, wie z.B. der soziale Gestus, die Typisierung, der V-Effekt.

In der Intensivwoche werden wir versuchen ein Stück von Brecht mit Mitteln des epischen Theaters auf die Bühne zu bringen. Gleichzeitig wollen wir hinterfragen, wie Brechts Theorien weiterwirken und wie man heutzutage mit der Forderung umgehen kann ein Theater zu schaffen, das aktiviert und irritiert.

Die gezielte Verbindung der Stimme mit dem Körper über die Emotion aktiviert die Atemstütze und verleiht ihr so Kraft und Präsenz. Wir beschäftigen uns mit Stimmübungen und gestütztem Sprechen und übertragen die dort gewonnenen Erkenntnisse auf die Interpretation von gesprochenen Texten.

Lernziel ist das Sprechen mit einer Stimme, die über einen größeren Raum hinweg “trägt” und mit welcher der Sprechende präsent ist, ohne dass die Stimme dabei ermüdet.

Zum Verständnis der Theaterpädagogik, Einführung in die fachbezogene Theorie(n)bildung.

Theaterpädagogisches Arbeiten fokussiert die Planung, Organisation und Durchführung erfahrungsbasierter Lehr- und Lernprozesse zum Zwecke der Exploration und Optimierung unserer Wahrnehmungs- und Ausdruckspotentiale. Daraus ergeben sich unterschiedlichste Tätigkeitsprofile in Bildung, Arbeitswelt, Wissenschaft und Kunst. (Vorbereitung Kolloquium 4. Jahr)

Die hier vorgehaltenen Seminarveranstaltungen wollen helfen, die Komplexität unseres Faches begrifflich zu fassen respektiv theoriebildend wie auch exemplarisch-praktisch zu durchdringen und somit zu rahmen.