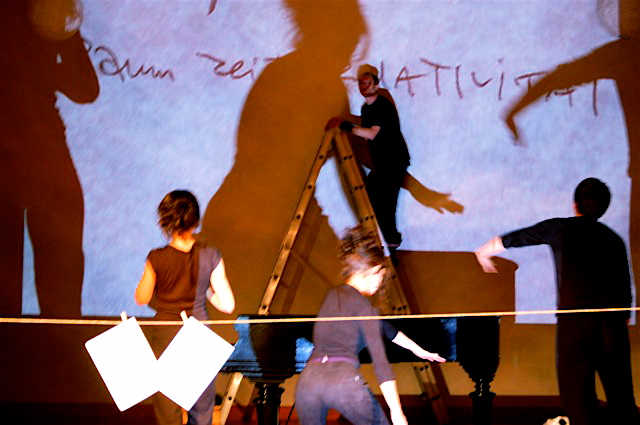

Das Spiel mit biografischen Elementen ist ein gern und oft benutztes Verfahren im zeitgenössischen Theater. Zwar haben Schauspieler*innen auch früher schon für die glaubwürdige Darstellung einer Figur auf persönliche Erlebnisse zurückgegriffen. Neu dagegen ist heute, dass die Erfahrungen und Geschichten der Spieler*innen oft selbst ins Zentrum der Inszenierung rücken.

Im Workshop werden wir uns mit verschiedenen Ansätzen biografischer Theaterarbeit auseinandersetzen und sie praktisch erproben. Wir werden unterschiedliche Methoden erforschen, die als Impulse für die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie dienen und untersuchen, wie die persönlichen Geschichten, Erinnerungen und Meinungen in einem künstlerischen Prozess weiterverarbeitet und ästhetisiert werden können.

Zudem lernen wir Möglichkeiten kennen, wie man den Teilnehmenden in einem biografischen Theaterprozess einen Schutzraum bieten kann: Die Unterscheidung von Privatem und Persönlichem, das Prinzip des „Veto“ und der „Lüge“ sowie die Übertragung von persönlichem Material sind hierbei wichtige Begleiter.

Durch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem biografischen Material entsteht ein Perspektivwechsel und eine Distanz, so dass das dem Leben eingeschriebene Material als veränderbar wahrgenommen werden kann.

Isabelle Stolzenburg ist freischaffende Regisseurin, Theaterpädagogin und Schauspielerin. Sie arbeitet an Schulen, in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung, sowie als Dozierende an der Theaterwerkstatt Heidelberg. Ihr Schwerpunkt sind postdramatische Theaterformen. Ihr Anliegen ist es ein starkes Ensemblegefühl zu erzeugen und in kollektiven Prozessen künstlerische Erfahrungen zu ermöglichen.

Isabelle Stolzenburg ist freischaffende Regisseurin, Theaterpädagogin und Schauspielerin. Sie arbeitet an Schulen, in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung, sowie als Dozierende an der Theaterwerkstatt Heidelberg. Ihr Schwerpunkt sind postdramatische Theaterformen. Ihr Anliegen ist es ein starkes Ensemblegefühl zu erzeugen und in kollektiven Prozessen künstlerische Erfahrungen zu ermöglichen.

In diesem Kurs setzen wir uns auseinander mit Partizipation im soziokulturellen Feld und zielgruppenorientierten Projekten. Die produktive Auseinandersetzung mit lokalen und globalen Themen mittels Kunst, das kulturelle Erleben der eigenen Stadt samt ihrer Facetten, die Einbindung der lokalen, regionalen Kunstszene und der Akteur*innen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklung. Basale Projektarbeit und niedrigschwellige Angebote sind mittlerweile selbstverständlicher Teil der gesellschaftlichen Selbstermächtigung zur organischen Entwicklung einer Gemeinschaft. Die zeitgemäße, jedoch stets zielgruppenspezifische Beteiligung daran, d.h. vor allem auch von bis jetzt benachteiligten oder diskriminierten Gruppen sind zwingend notwendig. Zwei Tage lang erkunden wir gemeinsam gelungene Beispiele der Community Art und erproben gemeinsam die spezifischen Methoden. Für die Teilnehmer*innen des Kurses bieten wir sowohl theoretische als auch praktische Grundlagen an. Als Ergänzung stellen wir die organisatorische Hinweise bezüglich Projektmanagements von Communities orientierter Arbeit vor.

Bestandteil des Kurses ist ein Theaterbesuch am Samstag mit einer Einführung von Beata Anna Schmutz. Beginn: 16 Uhr, Dauer: 60 Minuten, Ort: Mannheim. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann der Linie 5 in Mannheim. Untenstehend die Beschreibung vom Stück:

https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/a-z/brown-babys/

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Nicht einfach nur einen „Theaterworkshop“ konzipieren, sondern mit einem klar definierten Inhalt: z.B. „Stanislawski-Übungen“, „Akrobatik“, „Chorische Sprechen“ usw.; oder aber beispielsweise Themen wie „Gruppendynamik“, „ein Thema, welches vertieft werden soll“ oder „Gewaltprävention“, mit theaterpädagogischen Methoden vermitteln. In den Mini-Lehrproben sollen kurze Workshops konzeptionell erstellt und angeleitet werden, deren Umstände möglichst nah, an eine reelle, berufliche Alltagssituation herankommen. Auch, wenn diese Art von Lehrprobe naturgemäß eine „Laborsituation“ darstellt, ist es sinnvoll, sich so genau wie möglich auf die realen Umstände einzustellen. Bei der Planung sollten vorher die Lernziele geklärt sein: sollen Inhalte (Wissen) vermittelt, Erfahrungen ermöglicht oder ein Stück entwickelt und geprobt werden? Eine Kombination aus Allem? Alter, Bildungsstand, Interessen, Theatererfahrung, körperliche Voraussetzungen oder Einschränkungen, eventuell eine bestimmte Berufsgruppe, freiwillige oder unfreiwillige Teilnehmende, z.B. in schulischen oder beruflichen Kontexten, usw. Weitere Lernziele: Einen Workshop oder eine Einheit methodisch-didaktisch konzipieren, durchführen und anhand von diversen Feedbackmethoden reflektieren. Unter gruppendynamischen Gesichtspunkten zielgruppenspezifische Lern- und Differenzerfahrungen schaffen. Persönliche Leitungskompetenzen reflektieren und weiterentwickeln können.

Prozess- und ergebnisorientierte Methodik und Didaktik der tanzpädagogischen und choreographischen Arbeit basierend auf Improvisation mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ganzheitlichkeit der Tanzpädagogik: Körper, Emotion, Kognition.

Veröffentlichung “Kindertanzgeschichten” hier…

Und wer zusätzlich noch Lust und Zeit hat, kann zur Einstimmung hier mal reinhören: Podcast „Zirkus- und Theaterpädagogik“ (von Mark Kitzig – übrigens Absolvent der Theaterwerkstatt), Folge 126: Kinder-Tanz-Geschichten https://www.zutp.de/katja-koerber/ (auch auf iTunes und Spotify zu finden).

In diesem Kurs setzen wir uns auseinander mit Partizipation im soziokulturellen Feld und zielgruppenorientierten Projekten. Die produktive Auseinandersetzung mit lokalen und globalen Themen mittels Kunst, das kulturelle Erleben der eigenen Stadt samt ihrer Facetten, die Einbindung der lokalen, regionalen Kunstszene und der Akteur*innen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklung. Basale Projektarbeit und niedrigschwellige Angebote sind mittlerweile selbstverständlicher Teil der gesellschaftlichen Selbstermächtigung zur organischen Entwicklung einer Gemeinschaft. Die zeitgemäße, jedoch stets zielgruppenspezifische Beteiligung daran, d.h. vor allem auch von bis jetzt benachteiligten oder diskriminierten Gruppen sind zwingend notwendig. Zwei Tage lang erkunden wir gemeinsam gelungene Beispiele der Community Art und erproben gemeinsam die spezifischen Methoden. Für die Teilnehmer*innen des Kurses bieten wir sowohl theoretische als auch praktische Grundlagen an. Als Ergänzung stellen wir die organisatorische Hinweise bezüglich Projektmanagements von Communities orientierter Arbeit vor.

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Beata Anna Schmutz, Regisseurin, Kulturvermittlerin, Leiterin des Mannheimer Stadtensemble am Nationaltheater Mannheim

Christina Bauernfeind, freie Künstlerin, Kunstvermittlerin, Hochschuldozentin

Der Workshop gibt erste praktische Einblicke in den Umgang und die Gestaltung mit Licht im Theater. Vorgestellt wird ein wahrnehmungsorientierter Zugang zu Lichtquellen und ihrer Wirkung. Eine kleine Scheinwerferkunde. Das Zusammenspiel der eingesetzten Mittel. Die Licht-Dramaturgie als ein das Stück unterstützendes Element. Wie funktioniert eine Lichtanlage im Theater. Bedeutung und Zusammenspiel der Hardware – Komponenten. Davon ausgehend betrachten wir das Vorgehen für eine beispielhafte Planung und verfolgen die einzelnen Schritte dazu. Welche Vorbereitungen, welche Hilfsmittel können angewendet werden. Vom Beleuchtungsplan zur Beleuchtungsprobe. Planung und Zeiteinteilung eines Lichtkonzeptes in Abhängigkeit der vorhandenen Möglichkeiten. In einem praktischen Teil verhängen und fokussieren wir Scheinwerfer, und proben das Gelernte.

Von „Antigone“ bis „Game of Thrones“ – Menschen lieben Geschichten. Die Techniken, mit denen spannende und berührende Storys erfunden werden, sind dabei seit Jahrtausenden erstaunlich stabil. Manche Forscher vermuten gar ein gemeinsames ur-menschliches Bedürfnis hinter der Lust am Erzählen der stets gleichen Geschichte: Immer wieder folgen wir Helden, die sich mühsam einen Weg durch das chaotische Leben bahnen. In diesem Kurs erforschen wir, welche Strukturen hinter Geschichten stecken, wie spannende Figuren konstruiert werden – und wie wir diese Techniken im theaterpädagogischen Alltag einsetzen können – als Grundlage für Kurzfilme oder Bühnenstücke. Dafür beschäftigen wir uns spielerisch mit der Drei-Akt-Struktur, dem Konzept der Heldenreise und der Figurenentwicklung auf Grundlage archetypischer Muster.

Im Verlauf des Workshops werden verschiedene Erarbeitungsmöglichkeiten von Szenen vorgestellt und praktisch erprobt. Die Teilnehmer erarbeiten sich auf diese Weise verschiedene Techniken der Szenenerarbeitung und reflektieren diese auch hinsichtlich ihrer jeweiligen Einsetzbarkeit und Zielsetzung. Übungen zum Kennen lernen, Zusammenspiel, Sprache und Körper. Vorstellen verschiedener Möglichkeiten der Szenenerarbeitung. Praktisches Ausprobieren und Reflektieren einiger Wege in die Szene in Gruppenarbeit. Präsentieren der Arbeitsergebnisse innerhalb der Gesamtgruppe. Erlernt werden verschiedene Methoden des Darstellenden Spiels.

Berthold Brechts episches Theater: Die Ordnung der Welt nicht als gegeben hinzunehmen, sondern als veränderbar zu begreifen und darzustellen, ist einer der Grundgedanken, die Brecht insbesondere in den Lehrstücken verfolgte. Aus diesem Anspruch heraus lassen sich sowohl die Abkehr von der dramatischen Affirmation, der Figuren-Psychologie und der theatralen Illusion ableiten, als auch einige ästhetische Mittel, die mit dem epischen Theater verbunden werden, wie z.B. der soziale Gestus, die Typisierung, der V-Effekt usw.

In der Intensivwoche werden wir mit den Mitteln und im Sinne des epischen Theaters ein noch bekanntzugebendes Thema umzusetzen.

Prozess- und ergebnisorientierte Methodik und Didaktik der tanzpädagogischen und choreographischen Arbeit basierend auf Improvisation mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ganzheitlichkeit der Tanzpädagogik: Körper, Emotion, Kognition.

Veröffentlichung “Kindertanzgeschichten” hier…

Und wer zusätzlich noch Lust und Zeit hat, kann zur Einstimmung hier mal reinhören: Podcast „Zirkus- und Theaterpädagogik“ (von Mark Kitzig – übrigens Absolvent der Theaterwerkstatt), Folge 126: Kinder-Tanz-Geschichten https://www.zutp.de/katja-koerber/ (auch auf iTunes und Spotify zu finden).

Das Spiel mit biografischen Elementen ist ein gern und oft benutztes Verfahren im zeitgenössischen Theater. Zwar haben Schauspieler auch früher schon für die glaubwürdige Darstellung einer Figur auf persönliche Erlebnisse zurückgegriffen. Neu dagegen ist heute, dass die Erfahrungen und Gefühle der Spieler oft selbst ins Zentrum der Inszenierung rücken und der literarische Text nur noch einen Rahmen abgibt oder sogar ganz verschwindet. Im Workshop werden wir uns mit verschiedenen Ansätzen biographischer Theaterarbeit auseinandersetzen und sie praktisch erproben. Wir werden in die eigene Vergangenheit abtauchen und entscheiden, welche persönlichen Momente und Geschichten wir daraus auf die Bühne heben wollen. Schreibspiele und Improvisationen strukturieren das Material, das wir im weiteren Verlauf zu szenischen Fragmenten verdichten und diese am Ende zu einer kleinen Werkschau zusammenführen. Der Proben- und Aufführungsraum wird uns dabei in seiner Besonderheit und mit seinen Geschichten als zusätzliche Reibungsfläche und Inspirationsquelle dienen.

Die Gruppendynamik beschäftigt sich mit den Vorgängen und Abläufen in einer Gruppe von Menschen. Eine wichtige Aufgabe in der theaterpädagogischen Arbeit ist es, für eine gute Gruppendynamik zu sorgen. Darstellendes Spiel ist als kollektiver Vorgang angelegt. In das Verhalten des Einzelnen fließt stets das Verhalten der ganzen Gruppe mit ein und beeinflusst somit auch die persönliche Entwicklung des Individuums. „Das Theater ist der Gegenstand – der Grund warum man zusammenkommt und somit auch den Gesetzmäßigkeiten dieser Kunstgattung unterworfen. Die Pädagogik ist das Geschick, das dafür Sorge trägt, dass man zusammenbleibt und den Weg gemeinsamen Schaffens ebnet” (vgl. Christel Hoffman).

Dieser Kurs gibt eine praktische Einführung in verschiedene theaterpädagogische Methoden, die sich für die Anleitung von Laien zum szenischen Schreiben besonders eignen und beschäftigt sich mit den dramaturgischen Aufgaben des Spielleiters bei der Stückentwicklung. Wir schreiben, bearbeiten und inszenieren eigene szenische Texte und entwerfen Dramaturgien, wie man diese Texte zu einem Stück verbinden kann. Angelehnt an das Buch „Und was kommt jetzt? Szenisches Schreiben in der theaterpädagogischen Praxis“, Deutscher Theaterverlag Weinheim. Die TN erfahren einen niedrigschwelligen Zugang zum eigenen Schreiben, lernen zahlreiche praktische für die Arbeit mit Gruppen geeignete Methoden kennen, können nach einer Einführung unterschiedliche Formen der Dramaturgie unterscheiden und theaterhistorisch zuordnen und präsentieren gemeinsam mit ihrem Dramaturgieteam einen ersten Stückentwurf in einer szenischen Lesung.

Spielen/ Sehen/ Kopieren/ Beschreiben/ Anleiten/ Inszenieren. Wir führen praktisch, anschaulich und aufbauend in die Grundbegriffe der Regie ein und erarbeiten den Unterschied zwischen Anleitung und Inszenierung. Auf der Grundlage von Textbeispielen aus einem Theaterstück entwickeln wir ein skizzenhafte Regiekonzeption unter Einbeziehung der W-Fragen. Drei bis vier Konzepte (je nach TN-Anzahl) werden umgesetzt. Geplant sind gegenseitige Probenbesuche der Gruppen und die Präsentation der Inszenierungs-Ergebnisse.

Wie komme ich zum Spielen, was ist Spiel, Bereitschaft zum Spiel. Körperliche und psychische Heranführung. Körpertraining, Stimmtraining, Konzentration, Beobachtung, Eigenwahrnehmung, Wahrnehmung des Spielpartners. Improvisiertes Spiel, Wahrnehmung und Bewertung des Spiels. Grundbegriffe: Improvisation, Haltung, Situation, Vorgang. Es wird hauptsächlich praktisch gearbeitet.

Der Kurs verschafft einen ersten Einblick in die Tschechow-Methode. Praktische Übungen zur szenischen Gestaltung und zur Rollengestaltung werden anhand unterschiedlicher Beispiele erfahren und reflektiert. Zudem werden einzelne Aspekte der Tschechw-Methode in spielerischen Situationen geprobt. Niederschwellige Herangehensweisen an Szenen von Aristophanes und Shakespeare werden modellhaft ausprobiert. Imagination, Verkörperung und ein dramatisches Zusammenspiel werden geübt. Den Umgang und die praktische Anwendung der Methoden Tschechows erlernen anhand spielerischer Wege in die Rolle und in die Szene. Kennenlernen eines Verständnisses von körperlichen Ansäzen, Körperzentren, Ausdruck und Ausstrahlung.

Widmung_Werkgeheimnisse_Tschechow_Schüler_Hatfield_Schmidt

Wie entdecke ich die in der Sprache liegenden Kräfte und wie wende ich sie mit theatraler Ausdruckstärke theaterpädagogisch an? Unterschiedliche spielerische Hinführung im Umgang mit Stimme, Sprache und Text werden erprobt.

Der 2009 verstorbene Augusto Boal hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Theaterpädagogik. Seine, zum Teil noch in der brasilianischen Diktatur entwickelten Formen des politischen Theaters, zielen auf eine gesellschaftliche Befreiung des Publikums durch Beteiligung. Das Seminar gibt einen praktischen Überblick über die wichtigsten Formen des “Theaters der Unterdrückten”: “Statuentheater” und “Forumtheater” und diskutiert ihre Anwendungsmöglichkeiten in der theaterpädagogischen Arbeit. Die TN sollen Grundgedanken und Grundformen des Theaters der Unterdrückten durch eigene Erfahrung kennenlernen, sowie die Anwendung in der theaterpädagogischen Arbeit gemeinsam diskutieren und reflektieren. Schließlich sollen sie die Grundbegriffe dieser Theateridee unterscheiden und die beschriebenen Grundformen selbstständig anwenden können.

Übersicht der Inhalte: Ensembletraining, Chorisches Sprechen, Chorische Figurendarstellung, Chorisches Erzählen und Spielen, Theorie zum Chorischen Theater. Im Kurs werden Elemente des chorischen Theaters vorgestellt und die Möglichkeiten dieser Theaterform theoretisch und praktisch reflektiert. Die Teilnehmerinnen lernen Methoden kennen, mit denen sie im Anschluss selbst experimentieren.

Im Mittelpunkt steht der Umgang mit szenischen Theaterformen zwischen Erzählen und Spielen. Zentrale Elemente des Erzähltheaters sollen erprobt werden, wie der Umgang mit verschiedenen Erzählperspektiven, der Kontakt zum Publikum und der Gleichzeitigkeit von Erzähl- und Spielvorgang. Vermittlung von Methoden wie man szenisches Material auf der Bühne arrangieren kann, mithilfe der Prinzipien Collage, Montage und Simultanität. Kenntnisse und Vermittlungskompetenzen zu Formen des modernen Erzähltheaters, somit Kenntnisse nicht-illusionistischer Spielstile. Methoden erforschen, um Erzähltexte auf der Bühne in szenische Vorgänge umzuwandeln und diese zu verdichten.

Zum Verständnis der Theaterpädagogik, Einführung in die fachbezogene Theorie(n)bildung.

Theaterpädagogisches Arbeiten fokussiert die Planung, Organisation und Durchführung erfahrungsbasierter Lehr- und Lernprozesse zum Zwecke der Exploration und Optimierung unserer Wahrnehmungs- und Ausdruckspotentiale. Daraus ergeben sich unterschiedlichste Tätigkeitsprofile in Bildung, Arbeitswelt, Wissenschaft und Kunst. (Vorbereitung Kolloquium 4. Jahr)

Die hier vorgehaltenen Seminarveranstaltungen wollen helfen, die Komplexität unseres Faches begrifflich zu fassen respektiv theoriebildend wie auch exemplarisch-praktisch zu durchdringen und somit zu rahmen.

Wir dramatisieren ein ausgewähltes Kinderbuch. Wir sprechen über Zielgruppe und Aussage sowie über Umsetzung im Zusammenhang mit Kinderbüchern. Wir klären den urheberrechtlichen Zusammenhang und den Umgang mit Originaltext. Nach einer kurzen spielerischen Einführung in die Praxis des Theaters von Anfang an, setzen wir uns mit einem Kinderbuch auseinander. Wir versuchen zunächst die Handlung zu umreißen und eine Einteilung in Abschnitte vorzunehmen. Das so entstehende Gerüst werden wir unter dem Fokus der Kernaussage und der Zielgruppe mit Übungsmaterial füllen, um in verschiedenen Kleingruppen eine erste inszenatorische Skizze zu entwerfen und uns gegenseitig zu präsentieren.

Keine Stimme ohne Atem und keinen Atem ohne Körper – wir erforschen anhand der FitzmauriceVoicework® die Dynamik zwischen Atem, Körper und Stimme. Die beiden Phasen „Destructuring“ und “Restructuring” bilden die Basis der Methode. Im “Destructuring” werden durch aktive Körperentspannung spontane freie Atmung und stimmliche Flexibilität angeregt. Durch diese Vorbereitung können in der zweiten Phase, dem “Restructuring”, gestalterische Elemente verwirklicht werden; Präsenz und Fokus führen zu einem unangestrengten Sprechen und Performen. Die Methode wird den Teilnehmenden erlebbar vermittelt; bei Bedarf fliessen auch Impulse aus TRE oder Embodiment ein. Dazwischen wird immer wieder Raum geschaffen für Möglichkeiten des Tranfers in die theaterpädagogische Praxis bzw. Situationen, in denen nicht im Liegen oder auf der Matte gearbeitet werden kann. Lernziel: Spontaner freier Atem, körperliche und stimmliche Beweglichkeit, authentische Stimme und Sprache im Umgang mit Text -und Liedmaterial; Textanschlüsse mit Amateuren verdichten. Anwendung der Methode in der TP-Praxis mit TeilnehmerInnen aller Altersstufen.

Wichtig: es wird teilweise am Boden gearbeitet (Alternativen im Sitzen werden angeboten). Bitte eine rutschfeste Yogamatte mitbringen, rutschfeste Socken sowie möglichst ein Meditationskissen (oder festeres Kissen) und ein kleines Kopfkissen. Außerdem bitte einen Text und/oder Lied auswendig parat haben.

Helga Kröplin ist Regisseurin, Theaterpädagogin (BuT), Trainerin und Theaterdozentin in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Tübingen, Leitung von Generationentheaterprojekten

Der Workshop ist eine Einführung in die künstlerische Arbeit mit visuellen Gestaltungsmitteln im Theater, u.a. Material, Objekt, Kostüm, Raum.

Nach einer kurzen theoretischen und theaterhistorischen Einführung in interdisziplinäre Ästhetiken des 20. Jhr. werden wir praktisch mit unterschiedlichen Materialien/Objekten in Bezug zu Körper und Raum experimentieren. Figurenentwicklung als auch Objekte als Spielpartner sowie raumbildende Elemente werden erprobt.

Da finanzielle und zeitliche Kapazitäten in theaterpädagogischen Projekten häufig begrenzt sind (Low-Budget-Projekte), ist ideenreicher Umgang mit Materialien gefragt. Diesbezüglich interessieren uns Transformationen von Alltagsmaterialien in den Kunst-Kontext. Anhand von umfangreichen Bildmaterial gehe ich auf Materialrecherche/-akquise (u.a. Sachsponsoring) sowie ökologische Aspekte (Re-/Upcycling) ein. Außerdem werden Grundkenntnisse zum Thema Sicherheit im Theater anhand von Praxisbeispielen besprochen (Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz etc.).

Maria Wolgast ist Kulturwissenschaftlerin (Dipl. Uni Hildesheim) und Bühnenbildnerin (BA: akademi for scenekunst Fredrikstad/Norwegen und MA: TU Berlin). Assistenzen/künstlerische Mitarbeit: u. a. Oper Oslo, Nationaltheater Oslo, Oper Frankfurt, Oper Stuttgart, Oper Stockholm. Seit 2009 Bühne/Kostüm u.a. Black Box Teater Oslo, Oper Kristiansand, ATELIER trans305 Paris, Theater an der Parkaue Berlin, Tischlerei/Deutsche Oper Berlin, Junges DT/Deutsches Theater Berlin, Junges Theater Heidelberg, Theater Hildesheim, Theater Baden-Baden. Co-Bühnenbild mit Patrick Bannwart: Opera Vlaanderen Antwerpen/Gent, Aalto-Theater Essen und Burgtheater Wien. Von 2011-2014 wissenschafliche Mitarbeitrin für die Jury Deutscher Theaterpreis “Der Faust” in der Kategorie Bühne/Kostüm. Seit 2011 Dozentin an der Theaterwerkstatt Heidelberg und Institut für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück. Workshops/Kurse/Lehraufträge: Uni Hildesheim, TU Berlin, Institut angewandes Theater Wien, art berlin, Museumsdienst Hamburg.

Einführung in die Methodik und Didaktik der Theaterpädagogik. Verschiedene Übungen und Wege zum allgemeinen Verständnis, Aufbau und Strukturen eines Workshops. Erste Orientierung und Hilfestellung für die Planung und Durchführung von Workshops wird praxisbezogen vermittelt und erlernt.

Wie eine Szene aus dem Moment heraus entsteht, dafür gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen.

Improvisation kann sowohl als theaterpädagogische Methode, wie auch als Theaterform eingesetzt werden. Der Intensivkurs gibt eine Einführung in verschiedene Formen der Improvisation und deren Einsatzmöglichkeiten. Was uns gefällt, wird am Schluss in einer kurzen Präsentation vorgestellt. Die Teilnehmer finden durch theaterpädagogische Methoden als Gruppe zueinander. Sie erleben verschiedene Formen des Improvisationstheaters und können diese innerhalb des Gesamtfeldes „Improvisation“ zuordnen und unterscheiden. Bei der Präsentation machen sie eine praktische Erfahrung mit Live-Improvisation vor Publikum.